| 扇状地をつくろう! |

|

「せんじょうち」・・・その名のとおり土地が扇子(せんす)の形になったもの。扇子とは,うちわと同じように風を送って涼しくするためのもの。折りたためて持ち運べるので便利。

扇子(せんす) |

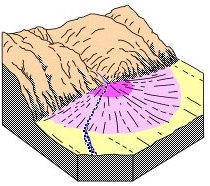

川が山の中から平野に出てくるところで,川の幅は急に広くなる。

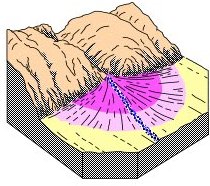

川幅が広がると,川の流れる速さが遅くなる。川の流速が遅くなると,川の水の中に混じっていた土や砂が川の底にたまるようになる。

川底に土砂がどんどん堆積してくと,川底がどんどん高くなっていく。あまりにも高くなると,川の流れはもっと低いところを見つけて流れを変える。

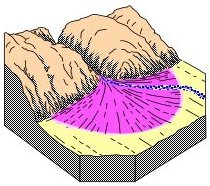

そうやって流路が変わるたびに,新しい流路のところでまた同じことが繰り返される。土砂の堆積と流路変更の繰り返しで,扇子状の土地が作られていく。

|

|

|

| 谷はまだ浅く扇状地は小さい |

山がけずれて土砂が運ばれる |

流れが左右に振れて扇状地ができた |

長野県松川村(まつかわむら)にある神戸原(ごうどはら)扇状地

芦間川のつくったきれいな扇子の形。開発が進んでいなく,扇頂から扇央にかけて針葉樹におおわれている。扇端は水田と集落が立地している。

これは,扇頂で地下にしみ込んだ水が,扇端でわき出してくるから。水が地下にしみ込むのは,扇状地が石や砂などの粒が大きめの土砂でできているから。

グーグルアースの画像

36.410000,137.830000

↑この数字をグーグルアースの画面左上の検索窓「ジャンプ」に貼り付け,高度を5kmくらいにする。

その他

・富山県の黒部川(くろべがわ)の河口にある黒部川扇状地

36.880000,137.515000 高度20kmくらいで見るのがよい

・北海道札幌市にある豊平川(とよひらがわ)扇状地

「札幌市豊平区」でジャンプ 高度は15km

| 材料 |

スコップ,水道とホースorじょうろ,砂場の砂 |

| 手順 |

1 校庭の砂場で山をつくる

2 山の上にホースまたはじょうろで水をかける

3 たくさんかける

4 山がけずれてくる

5 山のふもとに扇状地ができる |

| 注意 |

・よごれるので外靴とジャージを着用するほうがいい

・飽きたら砂山に水をどんどんかけちゃおう。どうなる?

ただし周りの人に水をかけちゃダメ |

砂場に山をつくる

|

ホースで水をかける

|

山がけずれてくる |

扇状地ができた |

|