The Kumonodaira Chronicle

北ア 雲ノ平

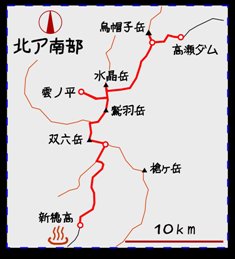

北アルプス縦走の裏銀座とよばれるコースは,高瀬ダムから烏帽子岳の稜線へ上がり,野口五郎岳,水晶岳,鷲羽岳と峰々をつなぎ,双六岳から槍ヶ岳を目指す。確かに槍ヶ岳を目指すのは,ピークハントとしてはこの上ないビッグプランだ。しかしナチュラリストとしては,足もとに生きる花や植物たちにじっくり目を向けたい。そこで一所懸命に短い夏を謳歌する生き物たちに親しみたい。それには雲ノ平ははずせない。槍ヶ岳をカットしてでも訪れたい。

高嶺の花に出逢う旅。テント泊4日間で雲ノ平をめざした。 |

|

1日目 七倉5時半 = 高瀬ダム6時 〜 烏帽子小屋TS12時 〜 烏帽子岳往復2時間

夜行バスで新宿から七倉へ。まだ暗い4時半に到着。黄色いポストに登山計画書を投函したり準備したりしているうちに明るくなってきた。でも高瀬ダムへ向かうゲートが開くのは朝5時半と決まっている。タクシーが次々とやってきた。これに相乗りしてゲートオープンと同時にタクシーぞろぞろスタート。高瀬ダムまではものの15分少々。もちろん歩いて行けばゲートが開く時間に関係なく行ける。でも先は長い。重荷で大汗かきかき1時間半の車道歩きは避けたい。

タクシーを高瀬ダムで降り,歩行開始。高瀬ダムは巨大なロックフィルダムで,下の七倉ダムとの間で揚水式発電をなす。その堤体の端にある展望台に登ると,エメラルドグリーンの水面のかなたに槍ヶ岳の穂先が頭を出している。遠い。これから自分の足であの近くまで歩き通せるのか。

トンネルを抜け,濁沢の丸太橋を渡ると,いよいよブナ立尾根に入る。地図で見る距離はわずか2キロほど。でもその間に標高差1400mある。北アルプスの三大急登の一つに数えられる大登り。確かに道はひたすら急登で,たおやかな尾根とほど遠い。でも足もとに目を向ければ,そこには多種多様の植物たちが生の繚乱を演じる夏がある。その声に聴き入り,自分もその仲間に入れてもらえば,辛い登りは登りの幸いに転じる。花の色,葉の形,果実の味,どれも山ならではの楽しみだ。

ツガザクラなどなじみの高山植物に出逢うと稜線は近い。一面の森だった風景に花こう岩の白色が見えだしたらほどなく稜線。ここに烏帽子小屋がある。小屋の前はなぜかイワギキョウが大群生。紫のじゅうたん越しに薬師岳の稜線を眺める気持ちのいい場所だ。しばらく汗を冷やしてから幕営の受付をして,テント場に設営。幕営料は北アどこでも一人500円。ツガザクラやキンポウゲに囲まれながら過ごす1泊が500円なんて,贅沢だ。

設営を終えたら空身になって烏帽子岳へ向かう。マサ土のまぶしさに目を細め,構造土の不思議に歓喜し,コマクサの大群落に息をのむ。道が主稜線の縦走路から分かれると,岩場のクサリ場となる。慎重に歩みを進め,トアを登り切るとそこは烏帽子岳の絶頂。すっぱり切れ落ちた足もとに気をつけ,さえぎるもののない絶景に見入る。水晶,鷲羽,槍穂高。北には鹿島槍,白馬,立山まで。やっぱり山は幸いだ。

七倉 黄色いポストは登山届用

|

高瀬ダム ここまでタクシー

|

不動沢を長大な吊り橋で渡る

|

ブナ立尾根の始まり

|

ブナ その名の通りブナの巨木多い

|

ソバナ ツリガネニンジン似

違いは雌しべが突出しない

|

アサギマダラ 日本列島を縦断する蝶

|

タケシマラン 赤い果実が葉に吊り下がる

|

クロクモソウ 雲の葉もくもく雲のよう

|

クガイソウ 九蓋草 葉が九段の傘(蓋)状

|

ヤマホタルブクロ 長さ4〜5cmの釣鐘

|

ミヤマアキノキリンソウ

|

ブナ立尾根を登る

|

不動岳の高さと同じになってくる

|

ヤマハハコ 葉の裏と茎に綿毛

|

オオヒョウタンボクのつぼみ

|

ゴゼンタチバナ 高山唯一のミズキ科

|

烏帽子小屋の幕営地

|

イワギキョウ 上向きで花の縁が無毛

|

チシマギキョウ 横向きで花の縁に毛

|

ミヤマキンポウゲ シナノキンバイより小ぶり

|

餓鬼岳から唐沢岳の稜線が対岸に

|

ミヤマママコナ 内側に米粒の模様

|

白いのはマサ土 花こう岩の風化した土

|

コマクサ マサ土や流紋岩に多い

|

ミヤマコゴメグサ 深山小米草 北アのみ

|

アオノツガザクラ 青というか黄緑というか

|

烏帽子岳 花こう岩のトア(岩塔)

|

タカネツメクサ 岩場に似合う

|

タカネニガナ 高嶺苦菜

|

烏帽子岳(2628m)

|

キバナシャクナゲ

|

クルマユリ

|

セリ科 ハクサンボウフウ

|

唐沢岳 雲海に包まれておやすみ

|

|

2日目 烏帽子小屋TS 5時 〜 野口五郎岳8時 〜 水晶小屋12時 〜 水晶岳往復2時間 〜 雲ノ平TS 17時半

今日は長丁場になる。早朝3時に起き出す。外はまだ真っ暗。テントから顔を出して空を見上げると,天の川のそばにオリオン座が見える。もう冬の星座のお出ましだ。だんだん東の空が黒から藍,青に変わってきた。やうやう白くなりゆく山ぎは少し明りて…。春はあけぼのとは清少納言の言だけど,山はあけぼのとしたい。季節を問わず山での日の出はいつもすばらしい。

すっかり青空となった後立山の稜線を快適に歩く。大きなアップダウンはない。斜面を彩る高山植物の花たちとの会話もはずむ。野口五郎岳をすぎると,やや岩場の道となる。所々は道も狭まり,すれ違うのにも声をかけ合って譲り合いが必要となる。水晶小屋へのきつい登りを終えて一休み。荷物を置いて水晶岳を往復。途中には水晶の採取禁止の看板がある。かつては採掘していたのだ。

水晶岳山頂から四方の展望を満喫し,小屋に戻り,また重荷で雲ノ平へ向かう。午後遅くになるとお約束のようにガスがわき出す。でも雷雨にならないだけ恵まれた。祖父岳の斜面は遠目にも白い花で埋め尽くされている。コバイケイソウだ。聞けば今年は当たり年という。雲ノ平へ向かう湿原も一面の大群落。この花が目立つのは,どこから見ても花がこちらを向いているから。全方向型高山植物と呼ぼう。分岐に荷物を置いて,小屋へ受付に走り,テント場へ向かう。先客は20張ほどだけど,平坦地が思いのほか少なく,人に教えてもらいながらやっと適地にたどりつく。沢の水で冷やして作ったゼリーに満足し,心地よい沢音に包まれ眠りにつく。

日の出前

|

テント撤収して出発

|

ヒョウタン池は鏡のよう

|

日の出

|

見る見る間に太陽が上がってくる

|

朝日を浴びて稜線も雲も輝く

|

タカネツメクサ 砂礫地に密生

|

コマクサ

|

この小ささでも芽吹いて3年

|

三ツ岳への登り

|

三ツ岳に登る途中から槍が見え始める

|

道は二手に分かれ展望コースへ

|

お花畑コースには残雪

|

野口五郎小屋

|

野口五郎の白い世界

|

チングルマの綿毛 風にゆれる

|

ミヤマダイコンソウ 葉が大根似

|

イワオウギ 枝豆のよう

|

野口五郎岳(2924m)

|

白い稜線が続く

|

わずかなくぼ地に植生べったり

|

チングルマ 雪田植生

|

ヨツバシオガマ 葉はいつも赤い

|

リンドウ,コゴメグサ,ガンコウラン混生

|

ウサギギク 笑顔の花

|

イブキトラノオ 伊吹で発見 虎の尾

|

オヤマソバ オンタデより葉が小さい

|

コバイケイソウ 花が全方向型

|

ハクサンフウロ 明るい花

|

ミヤマリンドウ 花冠の内側に白の斑点

|

真砂岳付近の縦走路

|

五郎池はモレーンの堰き止めのよう

|

水晶岳の稜線が近づいてきた

|

だんだん岩場の道になってくる

|

こんなところに石像 誰が?なんのため?

|

東沢谷が一直線にのびてくる

|

ワリモ沢の源頭は大きく崩壊

|

イワギキョウ 紫が鮮やか

|

イブキジャコウソウ 伊吹麝香草 芳香する

|

シコタンソウ 花にカラフルな斑点

|

イワベンケイ 肉厚の葉 岩礫地を好む

|

ミヤマオダマキ 葉は扇形が合わさる

|

タカネシオガマ 葉が茎に4枚

|

ミヤマクワガタ 昆虫にあらず

|

ミヤマキンバイ 花の中心がオレンジ色

|

水晶小屋〜野口五郎岳

|

水晶岳の稜線はゴツゴツ

|

水晶岳東面のカール 残雪たっぷり

|

雲ノ平を眺める

|

石英と長石が混ざってる

|

石英が無色透明になると水晶

|

水晶岳(2986m) 別名黒岳

|

ハイマツの雄花

|

ミネウスユキソウ 葉まで白い

|

イワウメ 岩場に密生して生える

|

イワヒバリ 人をあまり怖がらない

|

ワリモ岳分岐へ 線状凹地になっている

|

畑のうねみたい 砂礫の移動で形成

|

岩苔乗越 山で珍しい4差路

|

ワリモ岳と鷲羽岳 黒部川の最初の一滴

|

祖父岳(2825m) 雲ノ平を作った火山

|

雪渓の道

|

雲ノ平が見えてきた

|

水晶岳を今度は見上げる

|

湿原の中に木道が続く

|

雲ノ平キャンプ場

|

小屋への道はコバイケイソウの園

|

3日目 雲ノ平TS 5時半 〜 ワリモ岳8時半 〜 鷲羽岳9時 〜 三俣蓮華岳12時半 〜 双六岳14時半 〜 双六小屋TS 16時

夜中にテントをたたく雨の音でいったん目がさめる。明るくなって外を見ると霧が出ている。植物も木道もテントも,しっとり濡れる朝。でも霧も悪くない。チングルマの綿毛やコイワカガミがまとう霧の雫は,まるで湿原にちりばめられた宝石。

ワリモ岳の稜線に出ると青空が広がってきた。鷲羽岳も間近に見える。でも風が強い。長袖に手袋着用。ロープの張られた峻険な場所を越えてあとはじりじりと砂礫斜面を登ればほどなく,鷲羽岳に到着。黒部最源流をなす山々の大展望。黒部川はこの足もとから最初の一滴が始まる。深い峡谷をうがち,電源開発で人に恩恵を与え,広大な扇状地を形づくって日本海まで旅する。幼年期の山地から壮年期を下り,最後は穏やかに消え入るところ,人の一生に似ている。だからか,僕は黒部川が好きだ。

三俣蓮華岳を越え,双六岳に来た。ここの稜線は不思議だ。2800mの標高にこのような平坦地がある。丸い稜線は卓越風の風向に直交するため,植被が列状に稜線をまたぐ。その向こうには槍ヶ岳がそびえ,日本離れした風景。高校時代の合宿でここを歩いたとき,その違和感が強烈に印象に残った。当時よりやや学を身につけた今となっても,この自然の造形美には改めて舌を巻く。

双六小屋に着いた。双六池を目の前にするすばらしいキャンプ場。色とりどりのテントが高山植物のように湖畔を飾る。ビールだけでない,こんな素敵なキャンプ場で一夜を過ごせる幸せも深く味わう。銀河の静寂が支配する夜,ベガとアルタイルが天の川で隔てられた切ない物語を,星座たちが静かに,しかし饒舌に語りかける。

霧の朝

|

エゾシオガマ 花は螺旋状 お椀の上に嘴

|

ミヤマアキノキリンソウ 秋の麒麟でも夏咲く

|

イワイチョウ 花びらの周囲に波状のヒダ

|

ムシトリスミレ 葉の腺毛で虫を補食

|

オトギリソウ 秘薬を洩らした弟を兄が切る

|

ハイマツ地帯

|

ハクサンイチゲ 雄しべ黄色,雌しべ緑

|

コイワカガミ 雪田周辺に生える

|

チングルマ 葉が秋に紅葉する

|

ジムカデ 真白の花に赤いガクがかわいい

|

ワリモ岳へ向かう 晴れてきた

|

途中には危険箇所も

|

鷲羽岳へもう少し

|

鷲羽岳(2924m)

|

鷲羽池は小さな爆裂火口

|

黒部川の向こうに黒部五郎岳

|

キアゲハひらひら

|

三俣蓮華方面 これから進む道

|

鷲羽岳を返り見る

羽を広げた鷲のようにどこから見ても立派な山

|

三俣山荘

|

ヘリで物資搬入

|

キャンプ場も色とりどりのテントの花

|

巻道ルートとの分岐点

|

黒部五郎岳 カールが大きい

|

三俣蓮華から双六の稜線直下もカール

|

丸山付近の広い稜線歩き

|

標高2800mにこの平の広がりは驚き

|

双六岳への緩やかな登り

|

ミヤマダイモンジソウ 花が大の文字

|

ウメバチソウ 花の直径1cm以下

|

|

双六岳山頂から

|

丸い尾根の向こうに槍ヶ岳

|

高校時分に印象的だった風景 変わらず

|

双六小屋へは標高差300m下る

|

生ビールあり 800円

|

双六キャンプ場 池のほとりで気持ちいい

|

飛騨の方には尾根が幾重も

まるで水墨画のよう

|

4日目 双六小屋TS 7時 〜 弓折岳8時半 〜 鏡平9時半 〜 わさび平13時 〜 新穂高14時

縦走も最終日。今日は下山するだけだから急がなくていい。明るくなってからゆっくり起き出す。7時に出発する頃には,50張りはあったテントはすでに数張りを残すのみ。銀河鉄道の駅のよう,みなそれぞれの最終目的地に向かって旅立つ。

弓折岳の分岐からは稜線を離れ,斜面をくだる。急な道で標高をどんどん下げる。それにともなう植生の変化も興味深い。ハクサンフウロやウサギギク彩る高山植生から,カラマツソウやツマトリソウ飾る亜高山植生,そしてヤグルマソウやノリウツギ咲く山地植生まで,百花繚乱の道。ナナカマドも,高山帯のタカネナナカマド,亜高山帯のウラジロナナカマド,山地帯の(タダノ)ナナカマドへと,違いを見分ける練習にちょうどいい。鏡平山荘のベンチで一本とり,秩父沢の雪融け水でノドをうるおす。

ブナの大木に囲まれるようになると,蒲田川左俣林道はすぐ。林道に出て,木もれ日の道を20分も歩けば森の中にわさび平小屋。沢の水で冷やされながら泳ぐキュウリにたまらなく惹かれるのは暑さのせいだけでない。生野菜と縁遠かった山中での生活から体が自然に欲するのだろう。キュウリの丸かじりなんて,普段は一人暮らしでも憚られるのにここではごく自然の光景。みなおいしそうにかじりつく。

風穴の冷気を所々感じる林道を1時間も歩けば,山の温泉情緒あふれる新穂高。中尾温泉,栃尾温泉,福地温泉,平湯温泉,どれも山の疲れを癒やすにはもってこいの秘湯。来し方を眺められるいで湯でいっときのんびりし,松本経由で夏まだ盛りの東京へ。

明けると霧 未明まで星空見えたけど

|

木道 高山植物の中を縫って進む

|

花の楽園

|

花見平 双六TSから1時間

|

雪田を横断

|

弓折岳 分岐に荷物置いて10分

|

モミジカラマツ 花がカラマツの葉に似てる

|

ミヤマバイケイソウ 緑の花で地味

|

ベニバナイチゴ 花が終わればイチゴの実

|

ハクサンフウロ

|

グンナイフウロ 白いフウロ

|

マルバダケブキ 丸葉岳蕗

|

ハクサンイチゲ 雄しべの黄色がまん丸

|

シナノキンバイ 雄しべも黄色

|

シモツケソウ バラ科

|

クロユリ 花に網目模様

|

ミソガワソウ 花の内側に青い斑点

|

オオバタケシマラン 花柄がねじれる特徴

|

鏡平小屋

|

鏡池に槍穂高が映る

|

秩父沢 上流の雪渓からひんやり風

|

キヌガサソウ 新鮮な花は白,徐々に黄緑

|

オオバキスミレ 大葉黄スミレ

|

ニッコウキスゲ 夕方は閉じる

|

わさび平小屋 キュウリおいしい

|

中尾温泉街は錫杖,笠の展望台

|

松本城

|

|

|