The Kasumisawa Chronicle

霞沢岳 GW

2013年5月

GW…里は菜の咲く初夏の香も,北アの山は雪の中。冬型になれば雪が降り,雪が積もればナダレがある。実際この連休中,白馬大雪渓のナダレをはじめ各地で遭難が多発。不明者を含め22名が犠牲となった。

それでも山を目指すのは魅惑の景色がそこにあるから。人を魅惑する雪山の景色になるべく安全に触れたい。そんな思いに応えてくれるのが霞沢岳。登山者は少ない。でも営業小屋は開いている。幕営適地もある。

何よりこのコースの秀逸は,穂高連峰の屏風の風景。人は圧倒され言葉を失う。

前夜発2日間の行程で霞沢岳を目指した。

1日目 沢渡9時=上高地10時〜明神11時〜ジャンクションピーク(JP)15時

沢渡(さわんど)のバスターミナルは今年新しい場所にオープンした。今まで使いやすかった市営第二駐車場からはやや離れてしまい,新しい第三駐車場の方が近い。そんなこと知らずに重荷でやや歩くはめになりションボリ。でもターミナルに着くとボランティア風の人たちが「すみません〜ね〜」とこちらの思いを酌み取って頭を下げてくる。すぐに気分も晴れやかに。単純にできててよかった。そのターミナルの建物,登山電車の駅かと見まちがうばかりの巨大さ。いっそほんとに線路つくってスイスのツエルマットのようにこの先一切のガソリン自動車進入禁止とすればいいのに。バスに揺られて30分で上高地。人数が4人集まれば定額タクシーの方が安くなる。はじめからそれを知っていれば…。

上高地バスターミナルから歩き始め,人でにぎわう河童橋をすぎれば森の散歩道。1時間で明神に到着。日帰りハイカーもここまで来る人はけっこう山好きな人だろう。そう,みんな仲間だと思うと気持ちが開放的になる。写真撮ってくださいーとカップルに頼まれてもにこやか。明神から徳沢方面へ進むと,すぐに徳本(とくごう)峠への分岐。この道は昭和初期に上高地に車道がつながるまでは,上高地へ入る唯一の道だった。イギリス人登山家宣教師のウエストンもこの道をとおって上高地へ入り,その時の情景を「おーこれはまるで日本のアルプスだ」と言った。それから100年を過ぎ,アルプスの名は日本にすっかり定着。今では南アルプス市と自治体の名にさえ取り入れられている。

徳本峠への道は,はじめ黒沢に沿った樹林の林道だが,10分も歩けば登山道となり,雪も出てくる。谷筋の雪渓に入り,ひたすら上を目指す。両側のルンゼからのデブリが気味悪い。いま右からナダレが来たらあそこに走って逃げよう,と常に気を張りながら進む。時々ふりかえると明神の岩山が鋭く迫る。2時間ほど黒沢を登るとロープで行き止まりとされていて,そこから雪面をならして作ったトラバース道が徳本峠小屋へ続く。しかし目指すはジャンクションピーク。ロープをくぐり,さらに上を目指す。15分ほどで稜線へ達する。ここからは夏道に沿って樹林帯を登る。雪面まで日が届かず凍結していてスリップ危険。途中でアイゼン装着。1時間ほど急登を登れば,丸い頂きにテントがあちらこちら並ぶ登山者の村。「あした登頂ですかー?」「もうこんなビール飲んじゃったから無理かも−」などと一期一会の情報交換。明神の荒々しい岩峰が望める場所に陣取り,設営。

沢渡 足湯のある村営駐車場

|

立派なターミナル2013年オープン

|

バス待ちの間にルートチェック

|

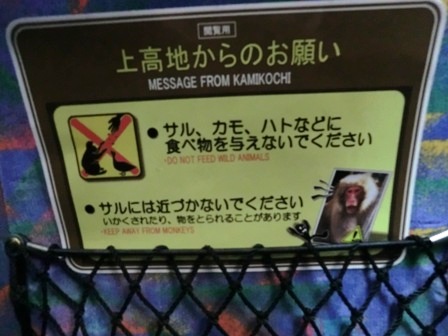

サルカモハトに与えない

|

釜トンネルを過ぎると雪の焼岳

|

大正池 立木がなくなってしまった

|

上高地バスターミナルから川沿いを進む

|

五千尺ロッジ前の賑わい 五千尺=1500m

|

河童橋 梓川にかかる

|

アルプス1万尺

|

清水川 緑の水草バイカモ

|

小梨平キャンプ場 カラマツ林の中

|

ハイカーみな楽しそう

|

シラビソにコメツガが押しくらまんじゅう

|

明神 河童橋から3キロ1時間

|

穂高神社の奥宮がここ

|

徳本峠への分岐 明神から2分

|

車道が通じるまでは上高地に入る唯一の道

|

雪 だんだん出てくる

|

春の小川はさらさら

|

黒沢も今は白い沢

|

天空に向かってひたすら登る

|

ふり返ると明神が輝く

|

ロープ固定地点から小屋は左、JPは直登

|

稜線に出た 標高2130m

|

空には彩雲 何かかくしてる

|

稜線を急登

|

樹林の中は凍ってる アイゼン装着

|

稜線を300m登ると出たジャンクションピーク

|

タンネの森の静かなテン場

|

設営したら ちい散歩

|

ややっ木曽駒だな

|

明神を眺める快適な幕営地

|

2日目 ジャンクションピーク(JP)のBC7時〜霞沢岳10時〜BC12時半〜明神3時〜上高地小梨平4時

GWの朝は早い。もう5時には明るい。明るくなると同時に出発する意気込みで就寝したものの,前日の寝不足もあり,今回もまったりスタート。朝食のうどん作ってる間に,小屋泊まりの人たちがもう登ってきてテントの脇を通過してゆく。あれれジャンクションピークまでベース持ち上げた意味ー。それでも気分は上々だ。アイゼンのヒモをきつく締め,締まった雪面をさあ出かけよう。ひと切れのパン(山崎ランチパック),ツエルト,ザイルかばんにつめ込んで。

JPの最高地点をすぎてやや下ったところから,右へ直角に曲がる。顕著な尾根があるわけではないから,トレースがないと迷うところ。しばらく下ると尾根が顕れてくる。モミの木々の間から乗鞍,御嶽山,そして目指す霞沢のピークK1,K2,本峰が見え隠れする。霞沢岳の全容を近くで望めるのは,この地点のほかない。上高地から直線距離でわずか3キロしか離れていないのにこれほど人が少ないのは,このすばらしい連山の雄姿を目にするのが難しい山だからだろう。2300m地点で尾根が二つに分かれるが,ここは左をとる。ほどなく2261mの最低鞍部を越える。ここから急登の始まり。しばらくは樹林帯。崩壊地を右から迂回するあたりから森林限界となり,まっさらな雪面がK1に続く。この時期の日射しは強く,それが雪面で乱反射して多方向からの照り返しとなる。休憩ごとに日焼け止めを塗らないと顔をヤケドする。美容のためではない。貴重な体力がヤケド修復に費やされないための登山技術だ。

ピークK1の直下に達した。かなりの急斜面だ。登りはしっかりステップもあるのでそれほど恐怖を感じないが,下りとなるとこわそう。後のことは後で考えよう。K1に到達。西穂高の稜線が迫り,その向こうに笠ヶ岳から黒部五郎岳の北ア深部が連なる。ふり返れば,奥穂から前穂の吊尾根がこちらを睥睨する。この風景に出会いたかった。

木々の間から彼方の光届く

|

朝日に染まる北アの空

|

朝の気温はマイナス7度

|

のんびりしてたら小屋泊まりの人もう来た

|

トレースばっちりの道をいざ出発

|

乗鞍岳 雪の中で観測機器動いててくれ

|

いくえの尾根あまたの木 御嶽山へつづく

|

南アの仙丈

|

ダケカンバの疎林を登る けっこう急

|

標高2400m ほぼ森林限界

|

奥穂前穂が見え隠れ

|

最初に目指すピークK1

|

丘を越え 空を越えて

|

K1に出た 笠ヶ岳方向の深山

|

来し方 JPどっしり

|

穂高連峰

|

ピーク上に幕営した跡だろう,雪ブロックの壁がある。ちょうどいい風よけだ。5月とはいえ,氷点下の気温で風速10m/sに吹かれていれば体温は急激に奪われる。しかもここまでの急登で汗をかいている。ここで高所帽子やオーバー手袋を装着。しばらく雪ブロックの壁の中で休憩したのち,ピークK2に向けて出発。ここからいきなり急な下り。下が見えない。垂直にも感じる。ハイマツの枝を掘り出してアンカーとし,ザイルをつけてクライムダウン。下り立ったところは平坦でホッと一息。ここからは稜線漫歩の縦走路。時々右側にトラバースしながら進むと難なくピークK2に到達。ここから先,稜線はさらに広くなり,最後は天空へ続く大斜面。これを登り切り,霞沢岳山頂へ。

東にはいま来たジャンクションピークのこんもりした森,西には噴煙を上げる焼岳,南には乗鞍へ続くはるかな稜線,そして北には穂高連峰。なんとぜいたくな風景。この風景に接して山の虜(とりこ)にならない人などいるだろうか。探し求める山の妖精もきっといる。

よく見ると吊尾根には雲がまとわりついて,その頂きを隠してしまっている。いや雲ではない。明瞭な雲底がない。降雪だ。頂での雪の降り始めは常に標高を下げてくる。ここが風雪に見舞われるのも時間の問題だ。名残惜しいが下山を急ごう。K1の登りで念のためスタカット1P,K1からの下りでも1P。もう小雪がちらつき始めた。風も出た。気持ちは焦るが,焦って行動しても危険が増すだけ。風雪の装備は持っている。大丈夫。目出帽,ダウンジャケット,ビーコンにゾンデ。JPを登り返しBCへ戻り,急いでテント撤収。雪雲本体の来襲との競争。黒沢に入ってアイゼンをはずせば,もう雪雲は追いかけてこない。春の香りのする里へ,一歩ずつ。

K1山頂の幕営跡地は風を防げる

|

この先ピークK2を越え本峰へ

|

K1からの下りがクセモノ 部分的に70度

|

スノーバーでアンカー クライムダウン1P

|

ところどころ西側を巻いていく

|

K1の下りを返り見る かなり急

|

雪庇巨大 気をつけないと踏み抜く

|

夏道なんとなく分かる

|

本峰へ あと少し

|

登頂! 霞沢岳2646m

|

焼岳を見下ろす

|

火山体を削る谷 ガリー侵食

|

|

|

|

| |

あの山稜の 輝くのは

どこかに君をかくしているから

たくさんの木が愛おしいのは

あの一つひとつに 君がいるから

君は山の妖精

山の妖精に出会える山

|

|

|

|